鹿児島の家づくり、新築・リフォーム応援サイト!

※本特集は「幸せな家づくり」2018Spring・Summerに掲載された巻頭特集を再録したものです

※撮影協力:カリモク家具鹿児島ショールーム

※撮影協力:カリモク家具鹿児島ショールーム

戦後の日本では、明るさのボリュームが豊かさの証でした。

生活の変化とともに、その役割が少し変わってきているらしいのです。

そんな今の照明について、インテリアコーディネーターの藤井竜子さんが照明メーカーの榎本哲明さんに話を聞きました。

~目次~

▶豊かさの象徴から暮らしの演出手段へ

▶LEDが当たり前に

▶器具は存在感を消し、光だけが残る

▶光の色は何色?

▶光と体調の関係

▶インテリアと照明

藤井

照明のセミナーなどへ行くと、「昭和の時代は、とにかく部屋が明るいことが豊かさの象徴でした。照明器具、特に蛍光灯が普及していきましたが、最近では違ってきました」という話が出ますよね。

榎本

戦後は明るさイコール安全。明るさが乏しい時代なので、暗い夜に安全や安心を確保したい欲求が強かったんだと思います。それが蛍光灯の普及と同時に、隅々まで昼間のように明るく照らせるようになり、今や夜も家の中が安全なのは当たり前に。明かりに求められるのは、家の中で過ごす時間に、くつろぐための演出になってきています。

藤井

確かに。必要な明るさを持つ器具を設置することは当然として、その部屋で何をするかをヒアリングすることが重要になってきましたね。

榎本

くつろぐ部屋なのか、勉強する部屋なのか。生活のシーンに合わせた照明の提案が求められるようになりました。

藤井

白く強い明かりの中ではくつろげないですからね。

榎本

北欧風やカフェスタイルなど、インテリアトレンドに合わせた、明るすぎない明かりも必要不可欠です。

藤井

テーブルの上など、必要なところは明るく、その他のところは少し明るさを抑えるなど、一つの部屋の中で明かりの強弱があると雰囲気も良く見えるし、実は省エネになるという話もありますよね。

榎本

明るさの受け取り方は個人差があるので、調節できることがスタンダードになりつつあります。

藤井

シーリングライトの多くには、リモコンで光の強弱ができる調光機能、色を変化できる調色機能が付いていますね。リモコンは横になってから照明を消せるので、コーディネートするとき、寝室にお勧めしています。

藤井

2018年の照明のカタログには、白熱灯や蛍光灯など、LED以外の器具がなくなりましたね。

榎本

LED 照明が普及したのはここ6年ほど。東日本大震災後の省エネ推進の動きに伴い一気に普及しました。

藤井

年を追うごとにLED ダウンライトの金額が安価になっていくのには驚きました。それだけ生産量が増えたということでしょうか。

榎本

国の政策や、海外企業の参入もあり、異例の速さで生産量も増えま

した。

藤井

数年前まではお客様との打ち合わせをするときには、 初めに白熱灯・蛍光灯・LEDの違いを説明していました。金額も違いましたからね。「外灯には虫が寄りにくいのでLED がお勧めですよ」とか。最近はLEDだけなので、あまりご説明していないかも。

榎本

白熱灯の雰囲気や調光機能、蛍光灯の明るさと省エネ性など、両方の優れている点を兼ね備えているのがLEDといわれています。今や、白熱灯と蛍光灯は絶滅危惧種に。

藤井

そう言われると、少し寂しくなりますね。

榎本

白熱灯である裸電球の暖かい色味や雰囲気は、蛍光灯やLEDの電球色とは若干違って、とてもすてきなのですが… 。

藤井

だから、白熱灯がもつ炎のような暖かい色味を再現したタイプのダウンライトがあるのですね。

藤井

インテリアスタイルの流行もあるかと思いますが、以前はダウンライトはメインの明かりの補助的な役割が多かったのが、今はダウンライトだけでプランすることが多くなりました。

榎本

LED が普及して金額的にお手頃になったことも理由の一つかと。天井面をすっきりと見せることが一つのスタイルになって、ダウンライトの配置の仕方も変わってきました。

藤井

インテリアにこだわりを持つ方が増えてきた背景もあるのではないでしょうか。

榎本

それもありますね。器具としては小型化が進んだことで、建築空間において、光は欲しいけど器具が邪魔… という場面にかなり対応できるようになっています。

藤井

天井になじむデザインのダウンライトや、手のひらサイズの収納できるスポットライトもありましたね。

榎本

建築化照明や間接照明として、コンパクトに設置できるものが増えたので、格段に使いやすくなりました。

藤井

見せないスペースはできるだけ小さくしたいですから、かなり採用しやすくなりました。それでも建築化照明を取り入れたい場合は、設計の段階で考えておかないと難しいこともあります。インテリア打ち合わせは大抵の場合、後半にあることが多いので。

榎本

器具だけでできることと、できないことがありますからね。

▲天井に溶け込むデザインのダウンライトはテーブルの上を明るく浮かび上がらせ、壁と同化しそうなほど小さなスポットライトが間接照明として壁面を照らすことで光が印象的な空間に

▲天井に溶け込むデザインのダウンライトはテーブルの上を明るく浮かび上がらせ、壁と同化しそうなほど小さなスポットライトが間接照明として壁面を照らすことで光が印象的な空間に

▲テレビの上は器具を隠して光だけを見せる建築化照明。天井はスポットライトを収納できるダウンライト。白い空間に器具が溶け込んでいます

▲テレビの上は器具を隠して光だけを見せる建築化照明。天井はスポットライトを収納できるダウンライト。白い空間に器具が溶け込んでいます

▲観葉植物の後ろにスタンドライトを置くと、光だけが見えて良い雰囲気に

▲観葉植物の後ろにスタンドライトを置くと、光だけが見えて良い雰囲気に

ダウンライトや間接照明を使う際にエアコンを照らさないで

エアコンや梁など、目立たせたくないところに光が当たらないようにしましょう。

上からの光が難しい場所は無理をせず、スタンドライトなどを使って下から光を当てる方法がお勧めです。

▲昼白色( ちゅうはくしょく)…文字やものが見やすい、作業に適した爽やかな光色

▲昼白色( ちゅうはくしょく)…文字やものが見やすい、作業に適した爽やかな光色

▲温白色( おんぱくしょく)…温かみと見やすさを兼ね備えた、自然な光色

▲温白色( おんぱくしょく)…温かみと見やすさを兼ね備えた、自然な光色

▲電球色( でんきゅうしょく)…くつろぎに適した、温かみのある光色

▲電球色( でんきゅうしょく)…くつろぎに適した、温かみのある光色

藤井

住宅で使われる照明の光の色は、白っぽい昼白色、黄色っぽい電球色のどちらかでお話していました。数年前から温白色という光色の商品が出てきましたね。

榎本

これもLEDの成せる技。色の三原色(赤・青・黄)の三色を混ぜると黒くなりますが、光の三原色(赤・青・緑)を混ぜると白の光になります。自然光は、その最たる例。夕焼けのオレンジや真夏の昼間の光など、場所や時間に応じて色が変わります。現在のLED技術で、その時々の自然光を再現することが可能になりました。

藤井

リビングでは夜はくつろぎたいけど、子どもが勉強することもある。そんな場合は色を変化できるタイプの照明か、単色であれば中間色である温白色をお勧めしています。

榎本

リビングやダイニングなど、くつろぐ以外にも用途が多い場所には、できれば電球色〜昼白色まで調色可能なタイプが理想です。しかし、予算を抑えたい場合など、温白色は有効です。

藤井

電球色や昼白色と並べても、温白色はあまり違和感がなく、とても使いやすい色ですね。

▲6:00~7:30

▲6:00~7:30 ▲14:00~16:00

▲14:00~16:00 ▲18:00~21:00

▲18:00~21:00 ▲21:00~23:00

▲21:00~23:00

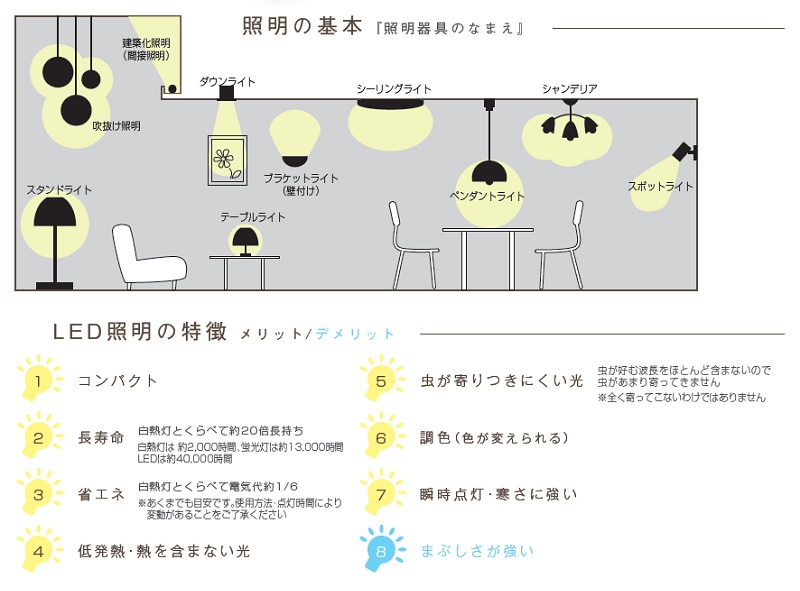

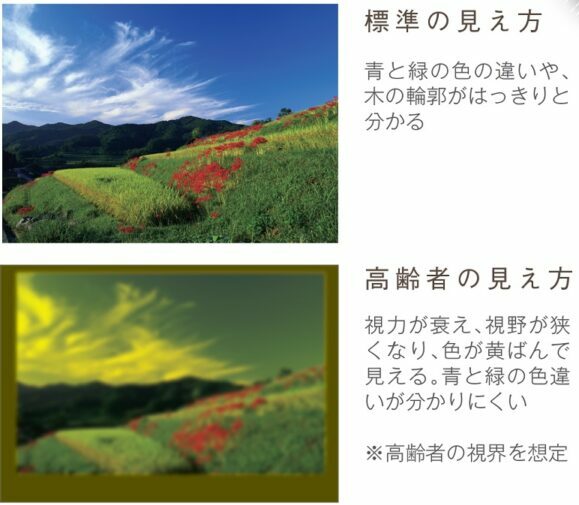

榎本

高齢になると、視力が衰え、水晶体の変色により全体的に黄ばんで見えることが分かっています。これを黄変といいます。視野も狭くなるので足元が見えずらくなることも。視力の低下には、器具操作を簡単にすることが一つの方法です。視野が狭くなる場合は、通路に足元灯の設置を。黄変には、白く明るい光がお勧めです。同じ部屋の中で明暗差を少なくすることも大切です。

藤井

いつかは誰もが高齢者。照明が長寿命になったぶん、新築やリフォームするときには、考えておきたいですね。

藤井

LEDが定着してきましたが、照明具はまだ変わることがあるのでしょうか。

榎本

すでに液晶テレビで使われている有機ELや、災害現場での活用が期待されている液状の照明など、まだまだ照明は進化の途中。用途に応じて使い分けできる幅が増えます。

藤井

インテリアという観点から照明器具を選ぶなら。

榎本

ひと口に照明器具といっても、光だけで空間をデザインする建築化照明・間接照明、シャンデリアやペンダントライトなどの器具自体のデザインで魅せる照明、とコンセプトが180度違うものです。インテリアスタイルを実現するためには照明だけでは難しい場合もあります。

藤井

照明器具を適材適所に使い、できることなら壁紙やタイルなどの内装材やカーテン・家具等と、トータルに考えられると、統一感のあるすてきなインテリアになりますね。

榎本

まずはこんな部屋にしたいというイメージを決めてから、そこを目指して照明やその他の素材を決める感じですね。

藤井

実際に決めるときには、素材の多さに分からなくなることも多々。迷ったり、明確なインテリアスタイルの希望がない場合は、その部屋でどのように過ごしたいか(くつろぎたい、勉強したいなど)、書き出してみると良いかも。

榎本

迷ったら、建築家やデザイナー、インテリアコーディネーター、照明士などの専門家に相談するといいですね。